~いつも如来さまと一緒~

亡き人を偲びお礼を申し上げ、集まっていただいた人々と共にこれを縁としてみ仏の教えを聞かせていただくことです。太古からのいのちのつながり、家族親戚知人のつながりを感じさせていただきたいと思います。

初七日忌:葬儀の日に収骨後行うケースが多いようです。僧侶・親族・友人・知人などを招いて行います。

七七日忌:親族・友人・知人などを招いて、お寺などで行います。法要後、納骨となります。

百ヵ日忌:ほとんど家族だけで、お寺などで行います。

一周忌:親族・友人・知人などを招いて、お寺などで比較的盛大に行います。

以降は、2年目に三回忌、6年目に七回忌、12年目に十三回忌…

※年忌法要は原則として祥月命日より早い土、日曜日などに行われることが多いようです。

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

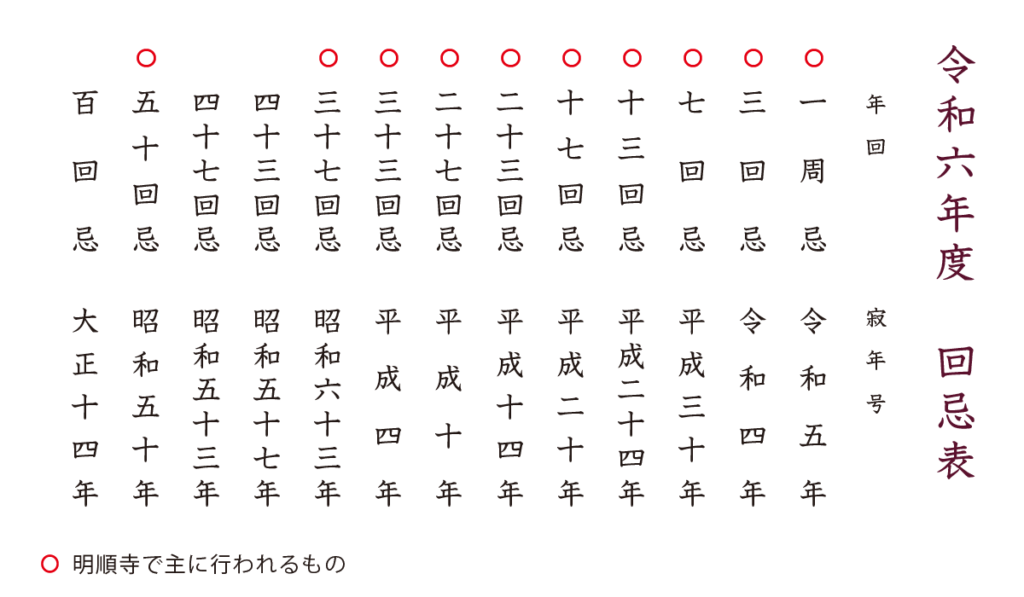

年回忌表

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

明順寺での「法事」の流れ

・住職にご挨拶します。お布施、本堂へのお供え物をお渡しします。

・法要の開始まで和室で待機します。施主により、出席者にお茶とお菓子がもてなされます。久々の再会に話題はつきません。

・喚鐘(かんしょう)が鳴りました。本堂に集合です。

・施主は、最前列中央に。近い順に前から座ります。

・住職が出仕。一同合掌して勤行(ごんぎょう)が始まります。

・『仏説阿弥陀経』の拝読です。静かに拝聴しましょう。瞑想の時間と理解してください。

・お焼香のご案内です。施主から順に焼香します。

・年忌法要では、伽陀・仏説阿弥陀経・短念仏・懸け和讃・回向の次第です。

・勤行が終了しました。住職にあわせて一同合掌します。

・『お文』が拝読されます。

・法話の時間です。静かに聴聞しましょう。

・法要が終了しました。和室に移動します。

・お茶が接待されます。まもなく住職も本堂から下りてきて、いっしょにお茶をいただきながらの座談です。さまざまな話題が飛び交います。

・所用時間は、勤行開始からここまで約1時間です。

・最後にお墓参りをして、会食あるいは帰途につきます。

※法要次第は、法要の主旨、軽重(けいちょう)により変更されます。

※法要は、午前10時・午前11時30分・午後1時・(午後2時30分)とお受けしています。

いずれも勤行の開始時間ですので、20分前に集合してください。

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

年忌法要にお持ちいただくもの

法名軸(位牌):お持ちいただかなくて大丈夫です。法名はお寺で用意しておかざりします。

写真:本堂には基本的にかざりません。ただし、小さな写真であれば「焼香卓」に置くことができます。

お供え:

<お菓子>12個または18個(写真は18個)

<季節の果物>4個(一対なら8個)または10個(一対なら20個)ただし、スイカ・メロンでしたら1個

※法事の規模によりお菓子だけ、果物だけでも結構です。適宜判断してください。

お茶菓子:人数分(お茶とお菓子でお客様を接待して、勤行の開始を待ちます)

墓地色花:一対(しきみ・墓地用線香は、お寺にあります)

お布施:決まりはありません。およそ3万円・5万円・7万円・8万円・10万円です。

お香料:追布施とも言います。他宗の塔婆に代わるものです。2~3千円をご親戚の皆さまにお願いしてください。

出席者の人数:準備の都合上、事前にお知らせください。コロナ禍で少人数がほとんどです。

法要にかかる時間:約1時間

お寺で会食するには:午後1時からの法要のみ受け付けます。詳細はお問い合わせください。但し、感染防止の観点から現在はお取り扱いしておりません。

先祖からの命の歴史、ご親戚や知人とのつながりの中に自分がいることに感謝して、仏事を大切にお勤めしましょう。

__________________________________

関連記事:

初めて法事をするのですが http://hiroba.mjj.or.jp/voice/houji/q022

法事のご案内状は http://hiroba.mjj.or.jp/voice/houji/q021

何を着ていったら http://hiroba.mjj.or.jp/voice/houji/q004

何を持っていったら http://hiroba.mjj.or.jp/voice/houji/q006

上座はどこに http://hiroba.mjj.or.jp/voice/houji/q030

お経中、気をつけること http://hiroba.mjj.or.jp/voice/okyou/q028

焼香の仕方 http://hiroba.mjj.or.jp/voice/soushiki/q018

お焼香の順番 http://hiroba.mjj.or.jp/voice/soushiki/q074

お座敷のマナー http://hiroba.mjj.or.jp/voice/houji/q103